『<中露国境>交渉史』の著者、井出敬二外務省特命全権大使に聞く ロシアにとって領土とは何か

ロシアの領土交渉について、日本メディアでは中露国境策定が成功例として紹介されることが多々ある。しかし面積二等分と一言にまとめるのは安直で、私は中露交渉について案外軽いニュアンスでしか知らないように思う。井手大使のお話は、まさしく新しい可能性について柔軟に考えていくための示唆となるだろう(インタビュアー:三宅綾香)。

※本取材は2019年4月23日に行われたものです。(本誌9号掲載)

中国語とロシア語を解する外交官

―中国とロシアの公使、アジアを代表する二つの大国で勤められたご経験は、珍しいことなのでしょうか?またこの二国であることには意図があるのでしょうか?

中露両方の国を経験した人は、外務省でも意外と少なくありません。チャイナスクールの人がモスクワの日本大使館の政務部で勤務したり、ロシアスクールの人が北京の日本大使館の政治部に勤めたこともあります。勤務先が習得した言語の国ばかりよりも他の国もあった方が、視野が広がるという発想によるものではないでしょうか。

私が外務省入省(1980年)当時ソ連を選んだのは、冷戦たけなわで日本にとっていわば仮想敵国だったことと、更に「なぜ社会主義はうまくいかなかったのか」という関心を抱いていたからです。一方当時の中国は、文化大革命が76年に終わったばかりで混乱の最中今後どうなるか分からないという感じで、今ほど世界に対する影響力もなく、私もそれほど関心を持っていたわけではありません。その後、世界情勢の中で中国の重要度が増すにつれて、関心も高まっていきました。

―外交官をなさっている中で、どういった使命感をお持ちでしょうか。

一般論として日本にいる人は、日本での見方、考え方を軸に動くことが当たり前ですよね。しかし外国では、日本に居るだけでは分からないような他国間の関係などを知ることが出来ます。我々の使命は、その場で知った価値観や情報を日本の方々に紹介することにあります。それらの情報を踏まえて考えた方が日本にとって良いからです。踏まえるというのは、それを「受け入れる」という事ではなくそれを「念頭に置いておく」という意味です。

―「紹介する」とは、誰に対してですか?

我々は政府で働いていますから、第一は勿論政府内です。だけど、私の考えでは『パブリック・ディプロマシー』を共著で出したこともあるように、パブリックに対しての説明責任もあると思っています。またそれは、相手国に対しても言えます。例えば在中国日本大使館広報文化センターに勤めていた際には、中国に対してマスコミを通じて、あるいは直接に説明していました。

―著書は、日本で今まであまり注目されてこなかった中露国境交渉の詳細を紹介されていましたが、中でも私が注目したのは、80年代後半以後の中国がそれまでの頑なな姿勢から一転しロシアのシグナルを見極め動いた過程です。中露両言語の資料を参考に書かれた大使の著書から中露のやりとりを学ぶことで、今後の日露交渉を考える上で選択肢を広げることが出来ると考えました。

この本は、確かに公開されている資料の中からわかる範囲内で流れをおさらいしストーリーを描いたものです。しかし注意しなければならないのは、中国にしろロシアにしろ、自国にとって都合のいい資料は出すが、都合の悪い事は出さないことが有り得るということです。よって我々の知らざる論点というのもあり得て「中国とロシアの交渉をどう解釈するのか」という議論はつきないです。私の推論は、この本の行間に滲み出ているかもしれませんが。

しかしいずれにしろ、もう手打ちにしよう、交渉をまとめようとなったのは事実で、「それが双方の歩み寄りによるもの」だということもまた事実なのです。

中露国境交渉の歴史を読み解く

中露交渉のターニングポイント

―中露国境交渉の歴史は、遡ると17世紀に始まるそうですね。「相手国を戦略的なパートナーシップにしよう」という意見が出始めてから急速に展開し2004年、プーチン大統領と胡錦濤国家主席(当時)によって中露国境協定が結ばれた際は、世界的にニュースとなりました。交渉が最終的にまとまっていった一番大きな要因としては、何に注目なさっていますか?

戦略的関係の強化で、その象徴が2001年7月に結んだ中露善隣友好協力条約[1]ですね。ここには「中国とロシアというのは今後どういう関係であるべきか」というのがとても幅広く書いてありますが、例えば「自分の領土を、相手国を攻撃するために第三国に利用させない」という点です。これは同盟関係を復活させる程のものではなかったとしても、どん底だった両国関係を高めてそれを確認し、国境問題解決との同時並行のパッケージにしたということが仮説として言えると思っています。

―その条約については、中国が持ちかけたことが意外でした。そのつい数年前に鄧小平は、二国間の中露交渉の条件にアフガニスタンからのソ連軍撤退[2]など全く二国間外交に関係のないと思われるような話まで要請していたにも関わらず、いざ友好関係の構築に向かうと、無謀な条件や不平等条約のことを一切引き合いに出さなくなったのが、非常に興味深かったです。

アフガニスタンからのソ連軍撤退は、ゴルバチョフが実施しました。たしかに中国は、交渉をまとめる段階では今まで言っていた主張を事実上引っ込めたこともあります。

150万平方キロメートルの「失地」

―中露の国境画定は、日本では係争地の面積を二等分する形で収めたと受け止められ、「面積二分論」や「フィフティ・フィフティモデル」と称され、北方領土問題の解決策として引き合いに出されることも多いですが、実際はどのようなものだったのでしょうか?

戦後の領土交渉に絞り、4つのフェーズに整理してご紹介しましょう。

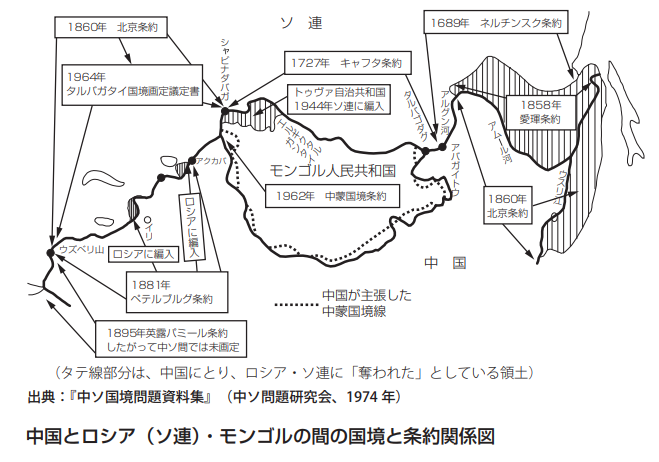

第一段階は、1964年2月から8月で、ここで中国は、長い歴史の交渉・戦争過程で失った150万平方キロメートル[3]を取り戻すことを断念しています。

第二段階は、1969年3月ダマンスキー島での衝突を受け、同年10月より再開された交渉で、これは78年10月まで続きます。

第三段階は1987年2月から94年までで「解決が比較的容易な地域から段階的に画定していこう」という合意がなされ、中ソ東部国境協定(4375km,91年)と中露西部国境協定(50km,94年)が結ばれました。

なお、91年にソ連邦が崩壊した結果、中国は、中央アジア諸国との国境画定交渉を、ロシアとは別に行うことになりました。

最後に残った黒瞎子島、ボリショイ島が「中露東部国境補充協定」(04年)で画定されるのが、第四段階というわけです。この両島の分割は「フィフティ・フィフティ」の解決とよばれていますが、最初からそう決められていたというよりも、後付けの説明でなされたという面があると思います。皆さんもご存じかもしれませんが、91年と04年の二つの協定が所謂「二段階解決」と呼ばれる中身に当たります。

―「二島先行条約」で事実上終わってしまうのではないかという日本人の不安を和らげるには、有用な事例と言っても良いのでしょうか。中国が「二段階解決」を受けいれるようになったのは、何故なのでしょうか?

日本が直面する問題と単純に比べて結論づけるのは避けるべきです。中国は、天安門事件(89年6月)後に二段階解決を受け入れました。これにはリンケージの性質を知っておいた方が良いかもしれません。というのも、第一段階交渉で「中国が黒瞎子島を断念しないのであれば、全体の合意を実現させない。」とリンケージを掛けていたのはフルシチョフ・ソ連第一書記ですし、一方第三段階交渉で、「黒瞎子島が解決しなければ、全体の合意はない。」と言っていたのは、銭其シン中国外相でした。

強者のリンケージ戦略

―そういったやりとりは、日露交渉にも見覚えがありますが、そのリンケージというのは交渉を進めていく上でどういった時に使われるのでしょうか?

一般論として、リンケージする方が力強くて得だと思えばリンケージするし、逆も然りです。要は、立場の強い方は「これも貰いたいし、これも貰いたい。」と言えるでしょう?弱いと「これは2つも無理だなと、1個だけでいいや」ということでリンケージを外す傾向があります。

例えば貴女が、結婚の申し込みをされた時に姑さんと同居してくれと言われたとするでしょう?立場が強ければ「そんなのは嫌だし、私は働きたいから子供の面倒も見なさいよ。これが結婚の条件よ。」と言いたいことが言えるんです。しかし弱ければ、条件付けはできないとなるわけです。

―なるほど。状況に応じて変動的だということですね。そうなると交渉材料も柔軟に考えることが出来そうですね。そもそもなぜ中露の国境交渉は、これほどに複雑なのでしょうか?

デンマークとカナダに国境係争地があることは、ご存じですか?北極圏で国境が接して、そこに係争の島があるのです。しかし、係争があるからといって政府同士がいがみ合っているわけではない。その島が本土とは離れた僻地であることも要因ですが、わりと淡々と解決していこう、また問題があっても普通につきあっていこうという雰囲気です。体制も同じだし、戦争する気もない。

これに対して中国とロシアの場合は、「係争の土地の問題は、国と国との関係を左右してしまう程に大きな問題」の一つとして認識されていた時期がありました。問題の解決には国の戦略の在り方や安全保障の在り方も総合的に考える必要があったという点を我々は、理解しておくべきです。

ロシアの領土観を知る

一貫しているロシアの基本的立場と戦略

―ロシアは、国境線が長い分、日本や中国に限らず沢山の国との領土問題を抱えていましたよね。領土に対するロシアの一貫した考えや特徴をどのように分析なさっていますか?

中露国境交渉におけるロシアの立場は、積極的領土拡張と既得権を守り抜く為、『不平等条約』と『係争地区』(の存在)を断固認めなかったが、結局は「『国境問題』の存在を事実上認めた[4]ということでした。最高指導者の役割もまた極めて重要で、最後の黒瞎子島の問題は、プーチン大統領になってようやく妥協案がまとまったもので、これはエリツィン大統領時代には出来ませんでした。

―最高指導者が、今までの政府の主張を変えた時、国内の反発はなかったのでしょうか。

90年代に線引き作業をしてこの土地が具体的に中国のものになると分かった時に、地元のロシアの極東の人たちは反発したという話はあり、当時のマスコミには出ていたと思います。エリツィン大統領を批判したい政治家が政治的な論争に利用したという話もあります。

ちなみに中国の言論空間の性格は、我々のものとは異なり、失われた150万平方キロメートルへの言及は制限されています。中国国内のサイトではやはり放棄への非難など反発もあるようですが。

―ロシアは、言葉に強いこだわりを持っていますよね。例えば日露でも「引き渡し」と「返還」の違いは大きな論点ですが、中露間ではどのような論争がありましたか?

言葉の微妙で注意深い表現は、外交の世界では非常に大事です。例えば「係争地区」(ロシア語で「スポールニィ・ライオン」中国語で「争議地区」)という言葉があります。「係争地区」の有無は、両国の中でも大変大きな論争で、ロシアとしては安易に「ある」と言ってしまうと、中国の領土要求に根拠があると認めるに等しいと考えたわけです。中国の言い分に対し当時のソ連は、代わりに「論争がある場所」「争議を起こされている場所」という用語を認めても良いとの立場を示しました。

我々が中国やロシアを相手にする時は、これらを理解する必要があります。

―著書には「争議地区を作り出す中国の戦術」と書かれていましたが、一時期システマチックにソ連への侵略(ソ連から見て)を繰り返していたというのは、尖閣諸島での手法を思い出させました。係争地区であるという既成事実を強引につくってしまうのだなと。

ユーラシア地域での国境線

―中国以外にもロシアは、エストニア、ラトビア、ノルウェーなどと国境問題を抱えていました。これらは、日本にいて全く聞かない話なので、重要な点をお教え願います。

ソ連邦には、15の共和国がありましたが91年に崩壊した後、これらは一つ一つ独立国となりました。崩壊前の境界線は、例えば東京都と神奈川県の境のような行政的な境界線に過ぎませんでしたが崩壊後、どう国境線を決めるか交渉していきました。

しかしロシアと、エストニア、ラトビアとの国境線の交渉は、実はプーチン大統領時代になってもまとまっていなかったのです。長引いていた最も大きな二つの理由は、国境線について双方から色んな主張があった点と、この二つの国が西側のNATOやEUに加盟する動きをとっていた中で、ロシアが敢えて交渉妥結を急がなかったという点です。旧ソ連諸国がNATOに加盟することは、場合によっては敵対的な兵力が自国に隣接する領土にあり、そこから攻めてくる可能性を意味するという認識は、ロシアの中で強いと思います。

―東欧諸国とバルト諸国のNATO加盟は、99年と04年に盛んでしたが、それと同時に国境交渉が行われていたのですね。

そうですね。結局ロシアは,ラトビアとは07年、エストニアとは14年に国境条約を署名しました。その他ノルウェーとは海上境界の問題で海底の石油ガス資源をどのように取り扱うかが争点になりましたが、10年に「バレンツ海と北氷洋における海域画定と協力に関する条約」に調印し、ほぼ中間線を境界と定めて決着させました。これは、ノルウェーもロシアも双方が高く評価する結果だったと言われています。

揺れ動くロシア

―では、国際情勢や様々な影響を踏まえてもなお重要となるロシアの外交上の優先順位というのは、どういうものにあると考えられますか?領土そのものなのか、あるいは覇権を握っておくことの方が重要視されるのでしょうか?

ロシアの国際関係論者の説は、「冷戦崩壊後はいくつかの考え方が起きてきて、うまくいかないと次の考え方が出てきた」というものです。まず冷戦が終わって最初に出てきたのは、「西側諸国と西側秩序の中で上手くやっていこう」という西欧主義者です。90年代前半のコヅィレフ外務大臣、そしてエリツィン大統領の前半まではそのような感じでした。しかしこれはあまり上手くいかなかったとロシアで受け止められました。

次が、主権に立脚した多極が併存すると見る国家主権主義者です。

更にユーラシア主義です。「ロシアは、西側の一員というよりもユニークな歴史的な使命を担っている大陸の地政学的大国だ」という考え方です。またモスクワが第三のローマと言われるように、キリスト教においても独自の使命を担っているという考え方もあります。

プーチン大統領は、様々な主張に目配りしながら、プラグマチズム(実用主義)を体現しているというのも最近のロシアではよく聞く見解ですね。

アイデンティティという言葉は近年の流行で、曖昧な言葉ですが、「ロシア自身がそのアイデンティティをめぐって揺れ動いている」ということです。ロシアがどのような外交を展開するかは、このアイデンティティに関係するというのが最近の構成主義(コンストラクティヴィズム)学説です。勿論、批判的に検討する必要はあると思いますが。

解決後の中露関係

中露国境策定の立役者は誰か

―今一度振り返ってみた時、中露の国境交渉の数あるキーパーソンの中で大使が面白いなと思われた方は、どなたでしょうか?

周恩来でしょうか。公表資料から見て取れる分には、彼は、戦後中国の外交の基本を定めるという役割を果たしたと思います。「領土問題においてかつての中国が、不本意ながら結んだ様々な条約はあるけど、それもひとつの前提として話をしましょう。」という立場を定めたのが彼だとすれば、それは非常に大きな役割を果たしたと思いますね。ただ本日のインタビュー全体があくまで私個人の意見で外務省の見解ではありませんと記載して下さい。

戦略的パートナーシップの経過

―「中露善隣友好協力条約」には、経済協力の項目(第16条)もありますが、これは具体的にどのような内容で、現在どのような進捗なのでしょうか?

具体的には経済、軍事技術、科学技術、エネルギー、金融、宇宙等の協力があります。

この条約を受け2009年中国は、ロシアからの石油輸入を開始し、2015年にはCNPCがロスネフチに石油代を160億ドル前払いしています。また2018年にはヤマルのガス開発にプロジェクト総額270億ドル中、29.9%を投資し、更に120億ドルを融資しています。2018年末にはチャガンダガス田から中国国境地点までのガスパイプライン「シベリアの地から」(全長2156km)をほぼ完工しています。

中露間の大規模プロジェクトは、資源関連が主であるというのが現状で、貿易の自由化等については、まだまだロシア側が警戒しているようでね。

国境画定後の領土の今

―ロシアから中国に引き渡された地域に住んでいたり、その土地を利用していたロシア人は、その後どうなったのですか?

最後に決着した黒瞎子島には、定住していたロシア人はそんなにいなかったそうです。夏の別荘地のようにして住む人はいたそうですが。別の島では、主権が中国に引き渡された後も干し草刈りなどでロシア人が立ち入ることが許されていた例があります。1999年に結ばれた「国境河川における島嶼および近隣水域の共同利用協定」は、島を利用する人たちについての権利・義務、簡便な越境手続き等を定めたもので、効力は10年であり、その後は時間の経過と共に必要性が薄れ協定の更新はされなかったようです。

次世代を担う学生たちへ

―最後に、国際情勢の面白さなど、学生へのメッセージを頂けると嬉しいです。

実は、私は外務省に入るまでは外国に行ったことが無かったんです。純粋国内培養でした。しかしやはり外国に行くことで「ああそうか、こういう見方をしているのか。」と色々驚くことがあります。私が大学に居たのは、70年代後半でその頃の日本の学生は、あまり国際競争に晒されていませんでした。今は、好む好まざるに関わらず、そういう競争に晒さらされています。日本にはまだまだ我々が意識していない良いところも沢山あって、それらも活用して競争に自ら乗り込んでいって欲しいです。

特に語学は、出来て当然という状況で国際社会は動いているので、シンガポール、マレーシア、フィリピンは言わずもがなですが、中国や韓国も皆英語を話すことが出来るので、日本の学生も負けないよう頑張って欲しいですね。外国語能力は、時間さえ投入すれば必ず伸びるので。確かに日本社会全体が、成熟していて切迫感がないというのもわかりますが、韓国は国際貿易の浸透度も高く、海外展開に対する思いがより強烈と思います。

後は大学や企業側も、1年留学すると就職活動で不利になるような今の状況に対して対策を出来れば良いかなと思います。

こういった外交問題への関心がある学生さんについては、是非歴史を勉強して、その問題の由来、どうしてそうなっているのかというのを深く勉強する事が大切だということをお伝えしたいです。

井出 敬二(いで けいじ)

米国防省語学学校、ハーバード大学、モスクワ大学でロシア語とロシア政治を学び、ロシア外交アカデミーで国際関係論修士。モスクワと北京の日本大使館で勤務。現在国際貿易・経済担当大使。著書に『中国のマスコミとの付き合い方』(日本僑報社、2005年)、『パブリック・ディプロマシー』(共著、PHP研究所、2007年)、『<中露国境>交渉史』(作品社、2017年)。